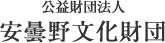

【作品募集】集まれ!みんなの黒と金ー沈金講座作品公募展ー

応募フォームのQRコード

講座で作った作品を応募しませんか?

髙橋節郎の魅力を伝えるため、東京藝術大学から講師をお招きし、金や薄貝など本物の素材を用いて表現活動を行う「藝大講座」や、学芸員が講師となり髙橋節郎の用いた技法を簡易的に体験していただく「かんたん沈金」講座は当館の人気講座であり、多くの皆さんに親しまれてきました。良い出来なので見ていただく機会があれば嬉しい、他の方の作品も見てみたい、という受講者のお声を受け、講座で制作した皆さまの力作を募り、審査のうえ展示いたします。本展が作品の発表や鑑賞の機会となり、漆の芸術文化の振興に繋がりましたら幸いです。

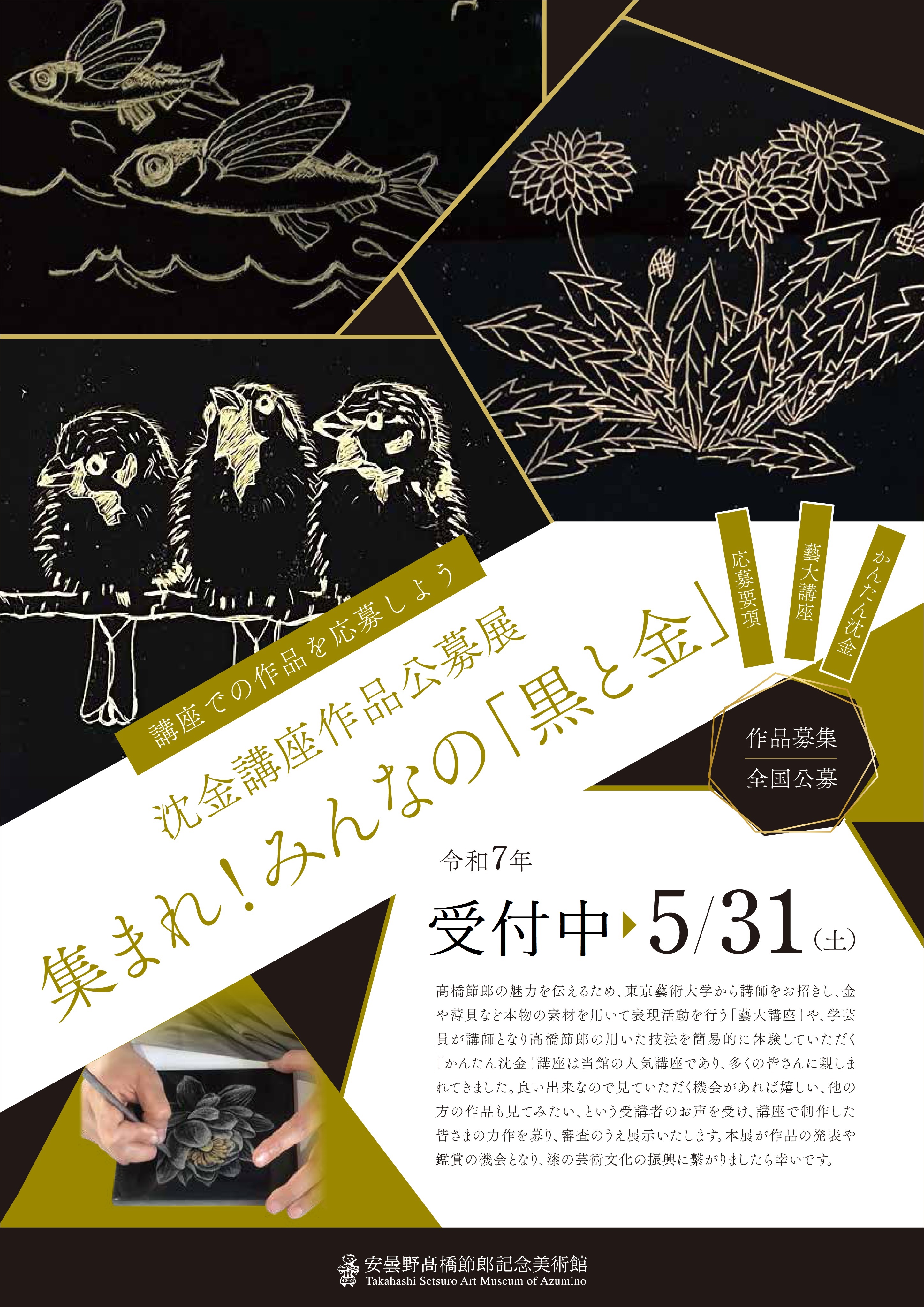

【出品規定】

(1)当館開催の沈金講座及び出張講座にて制作した作品とします。

(2)一人何点でも応募できます。

(3)応募は感染症等対策のためWebエントリーのみとします。

(4)一次審査は、画像データ(JPEG形式)による審査を行います。

(5)二次審査は、一次審査通過者のみ実作品提出となります。

【応募と審査の流れ】

1、応募受付 応募期間 受付中~令和7年5月31日(土)

一次審査は、画像(JPEG形式)での審査となります。一時審査を通過した作品のみ搬入していただき、二次審査へ進みます。二次審査をもって、入選・入賞者を決定いたします。

※出品料は、一次審査時の500円のみ。

➊出品料500円を以下の口座にお振込み

振 込 先 ゆうちょ銀行

口座名義 安曇野髙橋節郎記念美術館

アヅミノタカハシセツロウキネンビジュツカン

●ゆうちょ銀行からの振り込み

記号:00510-3(ハイフン無しの6桁入力)番号:54047

●他行等からの振り込み

店名:0五九(ゼロゴキュウ) 種目:当座 番号:0054047

※振込人名義と出品票のお名前は同一としてください。

※振込手数料は出品者負担となります。納入された出品料はお返しできません。

❷申込み(Webエントリーのみ)

応募作品画像データと、必要事項を応募フォームよりご応募ください。

1作品毎でエントリーしてください。(おひとりで2作品以上応募される方)

※)申し込みにはGmailアカウント(無料)が必要です。

申し込みの際、作品写真のアップロードが必要です。

〈提出する画像データについて〉

・1作品につき、2枚まで提出できます。(作品全体が映っている画像は必須。その他に、アピールしたい箇所や展示風景などでも結構です。)

・JPEG形式、データ容量は10MB以内。

・画像データの名前は、作者名_番号(例setsuro_1、setsuro_2)としてください。

応募フォームはこちら

※ お困りの方には個別対応させていただきます。お問い合わせください。

2、一次審査結果通知

審査結果を6月中旬までに通知いたします。

3、二次審査作品搬入

一次審査通過者のみ、応募作品を委託(郵送/宅配)、もしくは、直接、安曇野髙橋節郎記念美術館へ搬入してください。

・搬入期間 令和7年6月24日(火)~ 29日(日)

・搬入場所 安曇野髙橋節郎記念美術館

※)作品返却用に、必要事項を記入した着払い伝票を必ず同梱してください。

4、二次審査結果通知

審査結果は、7月中旬までに通知いたします。

5、作品搬出(返却)

委託にて搬出される方

・選外作品は、審査終了後、令和7年7月末頃までに返却します。

・入選作品は、展覧会終了後、令和7年12月末までに返却します。

※)着払いにより返送いたします。

来館して直接搬出される方

以下の期間内に、当館受付にてお引渡しいたします。

・選外作品…令和7年7月22日(火)~ 31日(木)

・入選作品…令和7年12月20日(土)~ 27日(土)

注意事項

(1)作品の保管は万全を期しますが万一破損した場合、主催者は責任を負いません。

(2)作品の著作権は応募者に帰属しますが、安曇野髙橋節郎記念美術館はポスター、チラシなどの広報物に作品を無償で使用できるものとします。また、展示中の作品は入館者が自由に写真を撮影できるものとします。

(3)入選、入賞、展示その他について異議申し立て、及び審査結果ついての問い合わせは受け付けません。

(4)入選者の個人情報は、安曇野市個人情報保護条例に従い適切に取り扱います。ただし、業務の範囲内で適切に使用できるものとします。

(5)上記スケジュールについて、都合により当館事情を優先する場合があります。その場合は必要に応じて個別に連絡いたします。

展覧会

令和7年9月13日(土)~ 12月14日(日)9:00-17:00

安曇野髙橋節郎記念美術館コリドーギャラリー

表彰式9月14日(日)

主催:安曇野髙橋節郎記念美術館、公益財団法人 安曇野文化財団